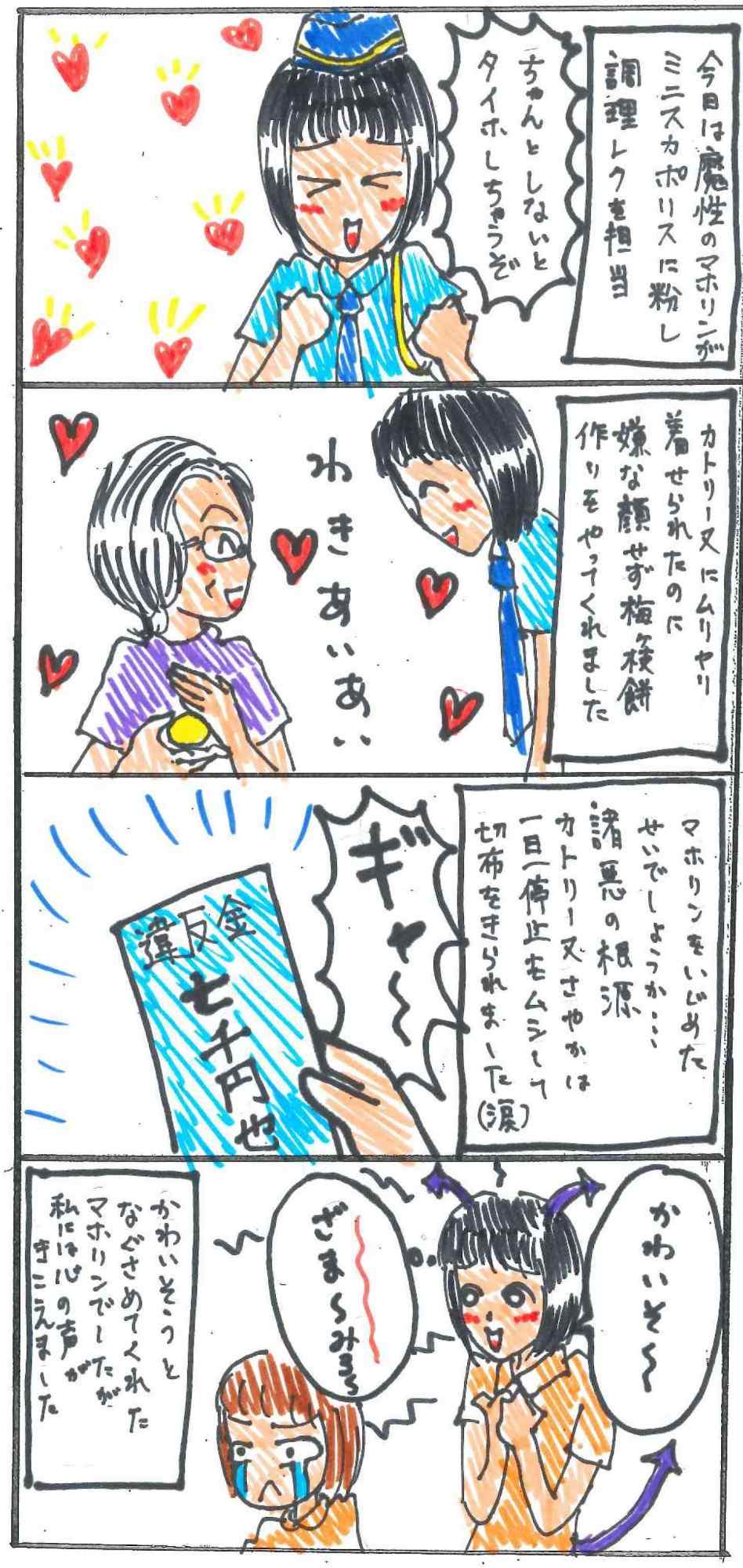

太宰府名物梅ヶ枝もちを作る~逮捕しちゃうぞ!~

2015.06.23 料理レクリエーション

本日は太宰府名物、梅ヶ枝もち作りにチャレンジしました

憧れの介護職員になって187日目の職員Tさんが

初めて企画担当する調理レクリエーションです!

「うまくいくかどうかドキドキもので、

昨夜は緊張のあまり、一睡もできませんでした」とTさん!

緊張をほぐすため、カトリーヌさやかを始め、

心なき先輩職員たちの陰謀にあい、

むりやりミニスカポリスのコスプレをさせられ

調理レクリエーションに参加するはめにおちいりました

これで大胆になれるはずです!

すごい理屈ですね!デイサービス和、怖すぎます!

さて梅ヶ枝もち作りですが

まずは豆腐に白玉団子の粉を混ぜ合わせ

ヨモギを練り込ませます

それをこねて、団子一個分にあたる量を等分していきます

周囲は、未だ昼の弁当をお母さんに作ってもらっているTさんとは

比べ物にならないくらいの料理の達人達です

まったく手も足も出ないミニスカポリスのTさん、

いつのまにか利用者様からも邪魔者扱いされ

皆の輪の中から、はじき出されてしましました

いつの間にかホールから姿をくらましたTさん、

いつものようにトイレにしけこんで泣いているのでしょうか?

しかし調理レクリエーションは、そんなTさんの悲劇などお構いなく

楽しく愉快に進行していきます

現実とは限りなく非情に出来上がっているものなのです

皆さま、すっかりTさんの存在など忘れてしまわれ

練り上げた生地にあんこを詰め込んでおられます

Tさんに代わってカトリーヌさやかさんが参加しています

仕事を放棄してトイレにしけこんでいるTさんに

はらわたが煮えくり返っているようです!

後で、しばいたる!

梅ヶ枝もちは、最後に鉄板の上でほどよく焼いて出来上がります

美味しそうにできたでしょ!

さて、そのあとのTさんですが、先輩たちに大目玉!

恥を捨て去りミニスカポリスの恰好までやらされ、

この結末はあまりにも憐れです

しかし捨てる神あれば拾う神あり、

これから数時間後、悪の張本人、カトリーヌさやかに天罰が下るのです

因果応報…

こともあろうに本物の警官から正義の鉄槌が下されたのでした

悪いことはできませんね!

詳しくはカトリーヌさやか先生の漫画をご覧あれ!

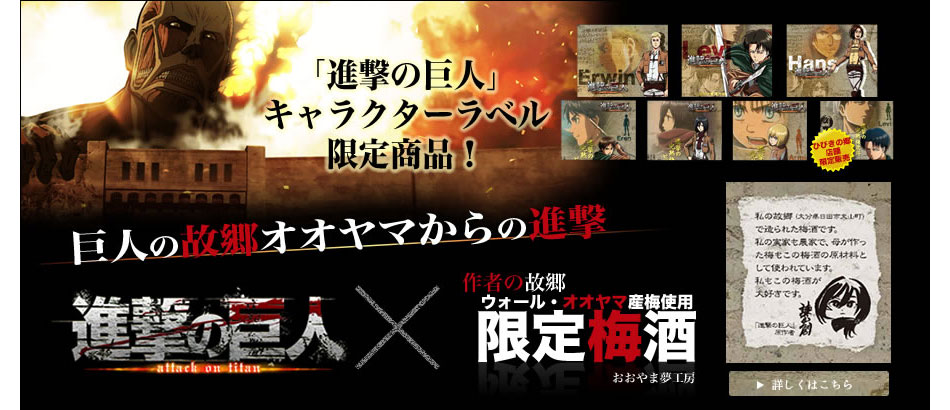

梅干しを漬ける~進撃の巨人と大山町の梅干し~

2015.06.17 料理レクリエーション

本日は毎年恒例の梅干し作りがおこなわれました

先日、塩漬けにしていた梅に紫蘇の葉っぱを加えていくため

まずは紫蘇の葉っぱをちぎっていくところから始めます

今回もベテラン調理師Tさんが登場して

梅干し作りの工程を指南していきます

次に紫蘇の葉っぱは水洗いにして

塩をふりかけ、もみほぐします

見ているだけで酸っぱさが伝わってきそうです

次はいいよ塩漬けにしていた梅に紫蘇を混ぜ合わせていきます

その際、あらかじめ抜いていた梅酢を

再び梅と紫蘇の中に戻します

するとビンの中は瞬く間に赤色に変色していきます

梅酢に含まれているクエン酸の影響で赤くなっていくのです

皆さま、慣れた手つきで作業を進められます

最近の梅干しは紀州梅をはじめとして減塩されたものが主流となっていますが

デイサービス和の梅干しはとにかく酸っぱいので有名です

酸っぱくなければ、梅干しじゃなか!

といったポリシーから作られているそうです

酸っぱい梅干しははるか昔

おばあちゃんが作っていた梅干しを思い出します

私の家の本家は梅干しで有名な大分県日田市の大山町にあり

毎年、この季節になるとおばあちゃんが

和の梅干しに負けず劣らずの酸っぱい梅干しを

大量に漬けてくれていました

おばあちゃんの梅干しがあれば、

何杯でもご飯が食べられました

風邪をひいたとき、おばあちゃんの梅干しをお茶に混ぜて食べると

一発でかぜが治っていました

周囲が深い山々に囲まれた谷合に密集する大山町の集落は

梅以外、町の産業といったものが何もありません

最近、「進撃の巨人」で有名になった諫山創氏の出身も大山町であり

実家は梅の栽培を営まれています

氏は自身のブログでかのように述べられています

「僕は18までこの山で囲まれた大山町で過ごし

漫画家を目指して都会へ出ました

当時はこの壁のような山々に囲まれたこの町を窮屈に思い

その心境はさながら『いつかこの壁の外に出て広い世界に~』

といったような、進撃の巨人の主人公の行動原理である物語のプロットは、

この時に形成されたようです

この大山町が、進撃の巨人の舞台になってるのです」

そんなわけで今日、諫山創氏は大山町とタイアップされ

町おこしにも活躍されています

昔ながらの酸っぱい梅干しを求めるなら

大山町の梅干しが一番です

そしてデイサービス和で作られた梅干しも

昔ながらのおばあちゃんの作った梅干しの味が

きっと、することでしょう

出来上がりが楽しみです

青梅にまつわるサイエンスフィクション

2015.06.02 料理レクリエーション

デイサービス和の送迎を担当するドライバーTさんと

妻であるベテラン調理師Tさんから

今年も、大量の梅の実がデイサービス和に届けられました

さっそく、みんなでヘタを取り除いていきます

梅干し作りときたら、超ベテランの皆さまです

すこぶる専門的なお話をされているようですが

梅干しを漬けた経験のない私たち職員にしてみると

なにを話されているのかチンプンカンプンです

ただ、ちょっと気になる会話が耳に入ってきました

「昔はよく、食べてたもんよね」

あれれれれ!?

青梅って食べられるのですか?

教科書上の知識でしかないのですが

青梅には、アミグダリンという青酸配糖体が含まれていて、

梅の果実に含まれている酵素や人の消化管内で分解さ れて

青酸を生じ、中毒をおこす場合があり

中毒症状としては嘔吐、腹痛、下痢などがあり、

胚の部分を多量に摂取すればけいれんや呼吸困難などを起こす可能性もあるとのことです

そのことを皆さまに伝えると

なんの、なんのとおっしゃって

一人だけならまだ知らず

その場に居合わせた10人ぐらいの利用者様が

口をそろえて、食べていたとおっしゃるものだから

狐につままれたような気になりました

科学が正しいのか?

それとも実体験が正しいのか?

仮に科学が正しいとしても

ここにいる皆さまは青梅を食べたからと言って

健康被害をこうむったわけではなく

現に80年、90年と生きておられるのです

いったいこの矛盾はどこからくるのでしょうか?

ちょっと調べてみましたら簡単に結論が出ました

青梅に含まれている青酸配糖体の量はごくわずか、

成人で約300個、子どもなら100個ほど食べないと

深刻な影響は出ないということです

いったい100個も200個も青梅を食べる人って

この世に存在するのでしょうか?

まったく現実味のない話でしかありません

いわゆるサイエンス・フィクション(SF)の世界です

言い換えるならば、科学の迷信とでもいうのでしょうか?

しかし私たちは、それが迷信とわかっていても

おそらく一粒の青梅ですら口にすることはできないはずです

そのくせテレビ番組を通じ納豆がダイエットに効くとか

レタスを食べると快眠できるとか嘘の情報を流されると

簡単に騙されてしまいます

確かに私たちの今日の生活は

科学の発展と切っても切れない間柄にあるのでしょうが

なんだかとても息苦しさを感じてしまうのは

私だけではないはずです

試しに、ちょっとだけかじってみた青梅の味は

遠い昔に味わった、ちょっぴりほろ苦い失恋の味がしました…

と職員Sさんが語っていました

かしわ餅を作る~かしわ餅を食べて少子化に歯止めを!~

2015.05.05 料理レクリエーション

本日は端午の節句

しょうぶ湯にのんびり浸かった後は、

午後からのレクリエーションでかしわ餅を作りました

調理師のTさんが今回も、懇切丁寧に私たちを指導してくださります

材料は高齢者の嚥下状態も考慮に入れ

もち米に豆腐を混ぜておこないました

調理師のTさん、餅のこね方を実演指導されます!

もちろん教わっているのは職員のみで

利用者様にしてみると、かしわ餅つくりなど朝飯前!

調理師Tさんに負けず劣らず、慣れた手つきでお餅をこねていかれます

次はお餅にあんこを入れていきます

あんこは小豆あん、もしくは味噌あんを入れるのが一般的で

小豆あんの場合は柏の葉っぱを表向きにして巻き、

味噌あんの場合は裏向きにして巻くのが慣例だそうです

そうすることで、あんこの違いがわかるということですが

九州には味噌あんなど存在していませんので

小豆あんオンリーでおこないます

甘いもの大好きの女性陣は、

これでもかこれでもかといわんばかりに

あんこを詰め込んでおられました

挙句に餅の中であんこが爆発して

マーブルチョコレートのようなお餅に変身!

と言っても、これはこれで美味しそうですね!

あんこを入れたら次は、いよいよお餅を蒸していきます

といってもデイサービス和には蒸し器がないので

鉄板できつね色になるまで焼き

水を入れてふたを閉め、蒸しあげます

完成間近です

最後は柏の葉っぱを巻きます

九州では自生の柏が少なく、

かつては、柏の代わりにサルトリイバラの葉っぱを使うことが多かったそうですが

流通経済が発達している今日、

柏の葉っぱはどこでも売っています

便利と言ってしまえばそれまでですが

日本全国どこでも同じものが買えるというのも

地域性もへったくれもないような気がして

ちょっとだけ、悲しい気がします

まあ、そんな愚痴は置いといて、

これが完成品です!

美味しそうでしょう!

柏の木は不思議なもので、新芽が出ないと古い葉は落ちません

それゆえに「子供が生まれるまでに親は死なない」といった意味にとられ

家系が途絶えない、つまり子孫繁栄をつかさどる神木として崇められてきました

端午の節句にかしわ餅を食べるのも

そんなところに理由があるのだと思われます

ところが昨日、子供の日にちなんだニュースでは

「子供の人口、34年連続減、1617万人で過去最少」

という見出しが飛び込んできたのは、皮肉なものでした

おそらく、かしわ餅の食べ方が足らんのでしょうね!?

だからどんどん、かしわ餅を食べ、子孫繁栄を柏手を打って祈願し、

少子化に歯止めをかけるべきかもしれません

しょうぶ湯にのんびり浸かった後は、

午後からのレクリエーションでかしわ餅を作りました

調理師のTさんが今回も、懇切丁寧に私たちを指導してくださります

材料は高齢者の嚥下状態も考慮に入れ

もち米に豆腐を混ぜておこないました

調理師のTさん、餅のこね方を実演指導されます!

もちろん教わっているのは職員のみで

利用者様にしてみると、かしわ餅つくりなど朝飯前!

調理師Tさんに負けず劣らず、慣れた手つきでお餅をこねていかれます

次はお餅にあんこを入れていきます

あんこは小豆あん、もしくは味噌あんを入れるのが一般的で

小豆あんの場合は柏の葉っぱを表向きにして巻き、

味噌あんの場合は裏向きにして巻くのが慣例だそうです

そうすることで、あんこの違いがわかるということですが

九州には味噌あんなど存在していませんので

小豆あんオンリーでおこないます

甘いもの大好きの女性陣は、

これでもかこれでもかといわんばかりに

あんこを詰め込んでおられました

挙句に餅の中であんこが爆発して

マーブルチョコレートのようなお餅に変身!

と言っても、これはこれで美味しそうですね!

あんこを入れたら次は、いよいよお餅を蒸していきます

といってもデイサービス和には蒸し器がないので

鉄板できつね色になるまで焼き

水を入れてふたを閉め、蒸しあげます

完成間近です

最後は柏の葉っぱを巻きます

九州では自生の柏が少なく、

かつては、柏の代わりにサルトリイバラの葉っぱを使うことが多かったそうですが

流通経済が発達している今日、

柏の葉っぱはどこでも売っています

便利と言ってしまえばそれまでですが

日本全国どこでも同じものが買えるというのも

地域性もへったくれもないような気がして

ちょっとだけ、悲しい気がします

まあ、そんな愚痴は置いといて、

これが完成品です!

美味しそうでしょう!

柏の木は不思議なもので、新芽が出ないと古い葉は落ちません

それゆえに「子供が生まれるまでに親は死なない」といった意味にとられ

家系が途絶えない、つまり子孫繁栄をつかさどる神木として崇められてきました

端午の節句にかしわ餅を食べるのも

そんなところに理由があるのだと思われます

ところが昨日、子供の日にちなんだニュースでは

「子供の人口、34年連続減、1617万人で過去最少」

という見出しが飛び込んできたのは、皮肉なものでした

おそらく、かしわ餅の食べ方が足らんのでしょうね!?

だからどんどん、かしわ餅を食べ、子孫繁栄を柏手を打って祈願し、

少子化に歯止めをかけるべきかもしれません

桜餅を作る~道明寺餅~

2015.04.08 料理レクリエーション

本日は桜餅を作りました

桜餅といっても一般的に、関東では

クレープのような薄っぺらい生地であんこをくるんだもの

関西では、道明寺粉を使ったもちもち感のある生地であんこを包み、

塩漬けした桜の葉でくるんだものをさします

関東のものは、別名「長命寺(ちょうめいじ)」、

関西のものは「道明寺(どうみょうじ)」といいます

ちなみに福岡はどっちかっていうと

スーパーとかで売られているのは関西風ばかりで

わたくし個人も関西風の方が馴染みがあるので

福岡は関西風の道明寺ってことになりそうです

利用者の皆様も桜餅って言ったら

もちもちした方くさ!とおっしゃられていたので

デイサービス和では道明寺粉を使用して桜餅を作ることになりました

そもそも道明寺粉とは乾米や煎り種の一種で

水洗いした餅米を蒸し、乾燥させた後、粗砕したもので

保存食として利用されていたのが起源と言われています

まずは道明寺粉に色を付けるため食紅を入れ、

砂糖、そして水を混ぜ合わせ

道明寺の芯がなくなるまで蒸し(15分くらい)

更に蒸し器に布巾を敷き、

その上に蒸された道明寺を均等に広げるように置き

強火で20分ぐらい蒸しあげます

するとこんな風に、ホカホカの生地が出来上がります

中に詰めるこしあんは市販のものを使用しました

皆さま、次から次へこねていかれます

本日の来所者は42名なので

三時のおやつに食べる42個分が必要となってきます

次に忘れちゃいけないのが餅を包む桜の葉っぱ、

と言っても桜の葉っぱなら何でもよいといったわけではなく

性質が柔らかく毛の少ないオオシマサクラといった品種の桜の葉っぱが

桜餅には使われます

ちなみに桜餅の大きさと外観上のバランスから、

関東では大きめの葉っぱ、関西では小さめの葉っぱを好んで使う傾向があるそうです

桜餅には葉っぱを塩漬けにして使います

今回の桜餅作りの監修にあたってくださったのが調理師のTさん!

手際よく、皆さまに手順を説明されていました

後は、お餅にあんこを入れ込み

桜の葉っぱで包むだけ

お料理クラブの7名様が

てきぱきと動かれていました

こんな風に出来上がりました!

食べるのがもったいな~い!

カトリーヌさやか先生も漫画を寄稿!

ただ今ダイエット宣言中でありながら

余った桜餅を「おいしい、おいしい」と言いながら

ぱくついていました

![[TEL:0929510753]](/nagomi/common/header_tel02.jpg)

![[TEL:0929510753][FAX:0929510755]](/nagomi/common/footer_tel02.jpg)