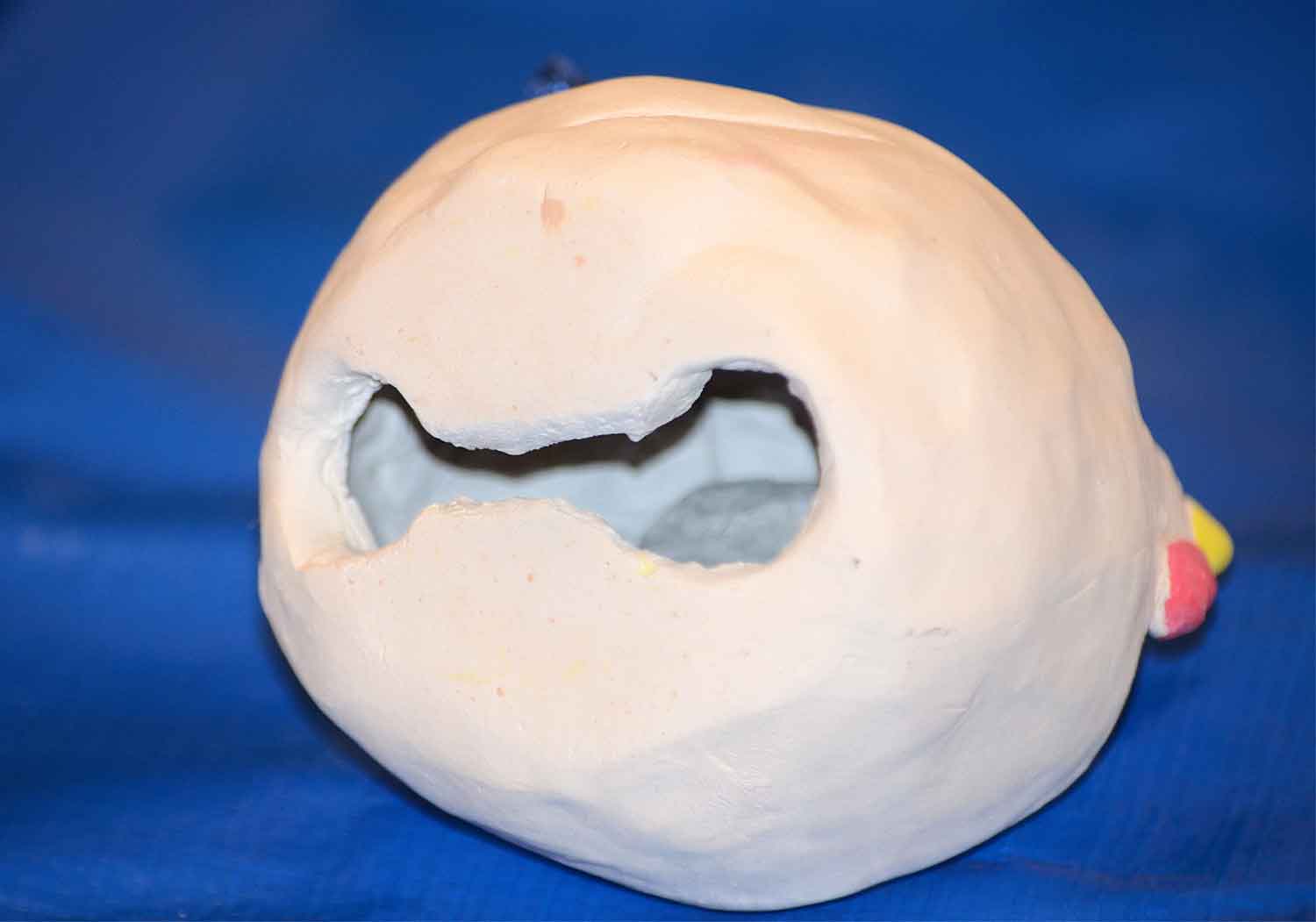

干支の土鈴~縄文時代に生まれた楽器に思いを馳せる~

2016.12.12 陶芸教室

今月の陶芸教室は来年の干支にちなんで

ニワトリの土鈴を作成しました

中が空洞になっており、玉を入れることで

カランコロンと涼し気な音が出ます

土鈴というものは歴史が古く

今から14000年前にはじまったとされる縄文時代の遺跡から

たくさんの土鈴が発掘されています

用途は推測の域を脱しませんが

祭事用の魔除けに使われていたのではないかとの説が有力です

一方、土鈴の作成を人類の音楽史の観点から考察しなおすと

土鈴こそが人類が初めて生み出した楽器の一つであるといっても過言ではありません

カランコロン♪

音階の発見は紀元前6世紀から始まった弥生時代を待たなければなりませんが

土鈴の持つ涼やかな音色は

1300年と半世紀続いた縄文時代の人々の心を

優しく潤し続けていたことでしょう

泣き止まぬ赤子をあやす時も

この土鈴が使われていたのかもしれません

子供たちが大人になる過程で

心のもんもんとした苛立ちを抑えるためにも

土鈴が使われていたかもしれません

昔と今とでは、

生活スタイルも社会の仕組みもまったく違えども

人間の本質的な部分は何も変わっちゃいないからです

今日の若者たちがエレキギターをジャカジャカ鳴らし

思いのタケを発散しているように

縄文時代の若者たちが土鈴をジャカジャカ鳴らし

思いのタケを発散している風景を想像しただけも

はるか昔の縄文時代が

とても身近なもののように思われたりします

もちろんこれは私の勝手な空想にすぎないのですが…

祭事用に土鈴が使われていたなどと言われても

歴史に興味など湧くはずがありませんし

庶民の歴史はもっと形而下のレベルで動いていたはずです

![[TEL:0929510753]](/nagomi/common/header_tel02.jpg)

![[TEL:0929510753][FAX:0929510755]](/nagomi/common/footer_tel02.jpg)